Sofia Pisu, studentessa di Economic and Social Sciences, ci racconta l’esperienza

Video di Filippo Raffi, Vice Presidente di Quadrifoglio Gruppo Cooperativo di Arcidosso (GR)

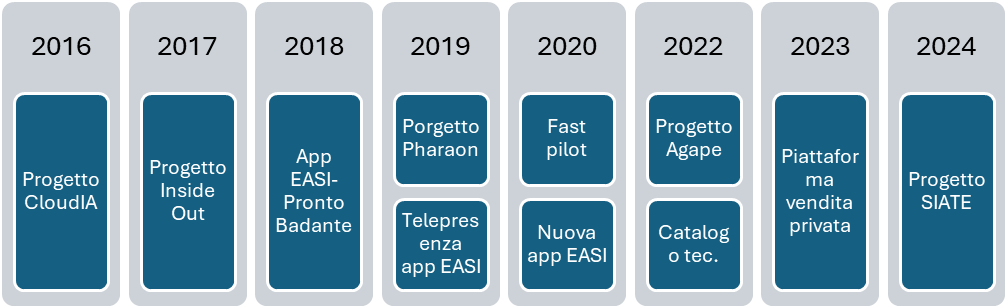

Il principale filone di attività di ricerca e sviluppo si conferma essere quello del Cantiere Digitalizzazione e Tecnologie assistive. Non ci dilungheremo nella descrizione dei progetti rientranti all’interno del Cantiere, per i quali si rimanda al sito, ma si intende rappresentare e spiegare un percorso, dando brevemente conto dei principali risultati scaturiti da ciascuno, in termini di outcomes.

| PROGETTO | OUTCOMES |

| CloudIA | Primo approccio e presa di confidenza con soluzioni robotiche di Teleassistenza à ulteriormente sviluppate nei progetti Pronto Badante e Pharaon |

| Emersione del bisogno formativo in termini di alfabetizzazione digitale à a cui si è cercato di dare risposta col progetto formativo Datacoops | |

| Pronto Badante 2017-2018 | Sperimentazione della prima versione della app di telepresenza su un campione limitato di persone, con l’utilizzo dei tablet e con chiamate da remoto programmate à miglioramento delle funzionalità della app attuato con le successive release |

| Ulteriore emersione del bisogno formativo in termini di alfabetizzazione digitale à progetto formativo Datacoops | |

| Emersione del bisogno di orientarsi nel panorama dei potenziali fornitori di tecnologie à progetto formativo Voucher | |

| Pronto Badante 2018-2019 | Primo tentativo di coinvolgimento dei caregiver informali nell’utilizzo della app di telepresenza à raccolta di idee e input per il miglioramento del layout e dell’usabilità, oltre che delle funzionalità |

| Pronto Badante 2019-2020

|

La situazione di necessità imposta dal distanziamento sociale ha reso necessario ricorrere a soluzioni digitali à

a) emersione della possibilità di declinare i servizi anche in forma virtuale (socializzazione e animazione da remoto) b) emersione della possibilità di rendere la teleassistenza un servizio stabile, da integrare in quelli ordinari |

| E’ stata sperimentata per la prima volta la tecnologia come strumento di continuità della relazione anche in modalità remota à si comincia a parlare della possibilità di integrare tra loro soluzioni tecnologiche diverse | |

| Si arriva nelle edizioni successive allo sviluppo dell’ultima versione della app UP e-ASI, E-Assistant for Senior Improvement |

| Inside Out | Rafforzamento della progettazione sul tema delle tecnologie

Percezione della crescente necessità di acquisire competente digitali |

| Percezione della crescente necessità di acquisire competente digitali per comprendere e parlare un linguaggio comune à si comincia a strutturare internamente il cd Catalogo Tecnologie | |

| Lezioni apprese dall’esperienza di attivazione del servizio di animazione da remoto con finalità di socializzazione à miglioramento del servizio sulla base delle criticità emerse | |

| Pharaon

compresa esperienza del Fast Pilot, azioni urgenti per contrasto all’isolamento generato dalla pandemia – attivazione del servizio di telepresenza con robot e tablet utilizzando la app EASI |

L’esperienza del Fast Pilot ha consentito di raccogliere e analizzare i dati sia dagli utenti anziani che dagli operatori professionali relativi a esperienza di uso, accessibilità, usabilità e criticità legate all’uso delle soluzioni impiegate à perfezionamento delle funzionalità del robot nel corso del progetto e anche oltre l’emergenza pandemica |

| Utilizzo di tecniche di co-design, sia con altri partner che con i destinatari stessi del servizio à si è potuto toccare con mano quali sono le difficoltà principali e gli errori da evitare in future progettazioni | |

| L’uso di soluzioni tecnologiche per il monitoraggio ambientale e indossabile, per la socializzazione e la stimolazione cognitiva hanno:

· Rafforzamento della capacità di utilizzo di soluzioni differenti da parte dei professionisti della cura · Aumento della consapevolezza delle imprese socie che hanno intrapreso iniziative autonome di sperimentazioni con tecnologie · Presa di consapevolezza rispetto alle criticità delle tecnologie in termini di effettive funzionalità e di capacità di supportare il lavoro dei caregiver |

|

| Sperimentazione e consolidamento della metodologia di formazione denominata “cascade training”:

· Valorizzazione del capitale umano e del ruolo chiave delle figure professionali intermedie tra la rete e gli operatori, denominati “facilitatori” · Idea di elaborare una metodologia formativa specifica sia per i facilitatori che per gli utenti finali |

|

| Definizione dei contorni del “facilitatore digitale”, nuova figura professionale ibrida à elaborazione di un quadro di competenze, conoscenze e abilità che tale figura deve avere nell’ambito di un gruppo di lavoro ad hoc | |

| Iniziative di divulgazione per l’aggiornamento dei percorsi formativi per i professionisti della cura à prime iniziative da parte di alcune università italiane di inserire moduli specifici sull’uso delle tecnologie assistive | |

| Acquisizione dell’evidenza circa la capacità del servizio di Telepresenza di rendere più efficienti i servizi domiciliari e di migliorare il senso di sicurezza ed indipendenza degli anziani. Messa a fuoco delle difficoltà soprattutto di carattere organizzativo e di adeguamento formativo del personale delle imprese sociali | |

| Agape | Da verificare alla luce della sperimentazione in corso nel 2024 |

| Sperimentazione T-NET | Rafforzamento della capacità dei professional caregiver di supportare i partner tecnologici nel miglioramento o nella implementazione di nuove funzionalità tecnologiche in modo da renderle più rispondenti ai bisogni dell’utenza |

| SIATE (in corso) | Effettiva integrazione tra piattaforme diverse e utilizzo dell’AI (da verificare alla luce dell’attuazione del progetto tra il 2024 e 2025) |

L’innovazione, di prodotto e/o di processo, costituisce il fine ultimo verso cui orientare tutte le attività di Ricerca & Sviluppo.

Negli anni è risultato evidente che non ogni attività, non ogni progetto, è in grado di determinare di per sé innovazione; in questo senso, quindi, è forse più opportuno parlare, per quello che riguarda la storia della Rete UP, di percorsi di innovazione.

Tali percorsi afferiscono, ciascuno con le proprie specificità, ai singoli Cantieri, ma c’è un minimo comun denominatore che li accomuna tutti, indipendentemente dal risultato o dal “livello di maturazione” effettivamente raggiunto.

Il fattore comune sta nella circostanza che l’attività di Ricerca e Sviluppo della Rete ha sempre tentato di guidare le imprese socie nell’individuazione e comprensione delle variabili (di contesto, di carattere organizzativo, economico, operativo, ecc.) che influiscono sull’effettiva acquisizione dell’innovazione.

Le prime sperimentazioni del cantiere Digitalizzazione hanno reso evidentissima questa necessità: infatti, non basta cominciare ad usare una soluzione tecnologica per parlare di innovazione. Occorre piuttosto comprendere la portata di certi processi e costruire i corretti presupposti sui quali fondare vera innovazione.

Fondamentali in tal senso sono i contributi a carattere formativo/informativo elaborati anche autonomamente dalla Rete e messi a fattor comune tra le imprese socie (formazione sull’alfabetizzazione digitale, catalogo tecnologie, report elaborati sugli strumenti per la finanza sociale, pre-studi o studi di fattibilità, visite internazionali in contesti particolarmente avanzati, ecc..), destinati a creare un terreno di comune conoscenza.

E’ con questa logica che ciascun Cantiere ha visto realizzarsi un percorso di innovazione.

Ci siamo molto interrogati anche sul nostro modo di fare Ricerca e Sviluppo e grazie al confronto con altre realtà simili operanti sul territorio nazionale, oggetto del progetto “Dai un senso al profitto” ed. 2023 (verrà presentato in una prossima newsletter), abbiamo messo a fuoco alcuni aspetti importanti, traendone di conseguenza anche spunti per un’analisi critica interna ed un processo di miglioramento.

In primo luogo, la consapevolezza di svolgere ricerca applicata, che origina da istanze molto concrete e cerca di offrire risposta a domande o bisogni specifici. Per far sì che il valore del percorso di innovazione possa essere compreso e percepito, occorre offrire ricadute pratiche al proprio lavoro ed evidenze quanto più possibile chiare dei risultati raggiunti, non solo dalle imprese socie, ma anche da stakeholder esterni come possono essere gli investitori. Questo ci ha indotto a riflettere, come stimolo al miglioramento, sul concetto di partecipazione, sulla necessità di rivedere i nostri strumenti di rendicontazione per renderli più efficaci a tale scopo e sul potenziamento delle attività comunicative interne.

Secondo fondamentale aspetto è quello dell’importanza di costruire una rete nazionale ed internazionale di partnership forti e strategiche, che consentano di attivare sinergie capaci di produrre innovazione oltre i confini del Terzo Settore.

Terzo aspetto, l’opportunità, o necessità in taluni casi, di aprirsi a forme di aggregazione più ampie per poter fare “massa critica” ed assumere una struttura adeguata a far fronte a cambiamenti particolarmente impattanti.

Per la rete UP Umanapersone il 2024 è un anno particolare. I due obiettivi prioritari sono quelli di:

– allargare la propria base sociale oltre il perimetro toscano, trasformandosi in fondazione di partecipazione;

– far sì che l’impatto delle progettualità̀ realizzate e da realizzare generi cambiamenti strutturali nel nostro modo di essere imprese sociali, in particolare sul versante della digitalizzazione.

Insieme ed in coerenza ad essi, la rete sarà̀ impegnata:

– nell’approfondire le declinazioni delle proposte/soluzioni/questioni raccolte nel Documento Programmatico relative alla necessità di una politica industriale per l’impresa sociale;

– nello sviluppare la propria capacità di progettazione, in particolare nei confronti di bandi- finanziatori nazionali-europei;

– nel sostenere le imprese socie a definire e praticare nuove modalità di partecipazione della base sociale, rafforzando di conseguenza i propri tratti mutualistici e di responsabilità nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che le partecipano;

– nel proseguire il processo di efficientamento della propria operatività, sia sul versante della strumentazione a disposizione della Direzione che su quello del coinvolgimento delle competenze interne alle imprese socie.

Antonio Russo, Presidente della cooperativa Zelig Sociale di Siena

Guarda il video

Verusca Banci, Vicepresidente della Cooperativa Sociale Coop21

Guarda il video

Il Prof. Filippo Visintin, del Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell’Università di Firenze, commenta la virtuosa collaborazione con la Rete UP Umanapersone

Guarda il video

Metodologie di Health Technology Assesment: una comparazione tra il valore generato dalla tecnologia e i costi della sua introduzione.

Ce ne parla la Dott.ssa Sara Vannelli

Guarda il video

“Methods and models for the redesign of home care services enabled by the introduction of assistive technologies”. Alessia presenta il suo lavoro di tesi.

Guarda il video